- 人混みに出かけたあとはぐったり疲れてしまう…

- 友達の何気ないひと言に、ずっと心が引っかかって頭から離れなくなる…

- LINEの既読スルーに「私、何か悪いこと言ったかな?」と考え込んでしまう…

もしそんな経験に心当たりがあれば、HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)という「生まれ持った気質」が関係しているのかもしれません!

今回は、このHSPの理解に欠かせない「DOES(ダズ)」という、HSPの特徴を4つの側面から整理したものについて詳しく解説していきます!

DOESの4つの特徴をわかりやすく解説しながら、あなたが「私が悪いんじゃなかったんだ…」と安心できるヒントをお届けしますよ!

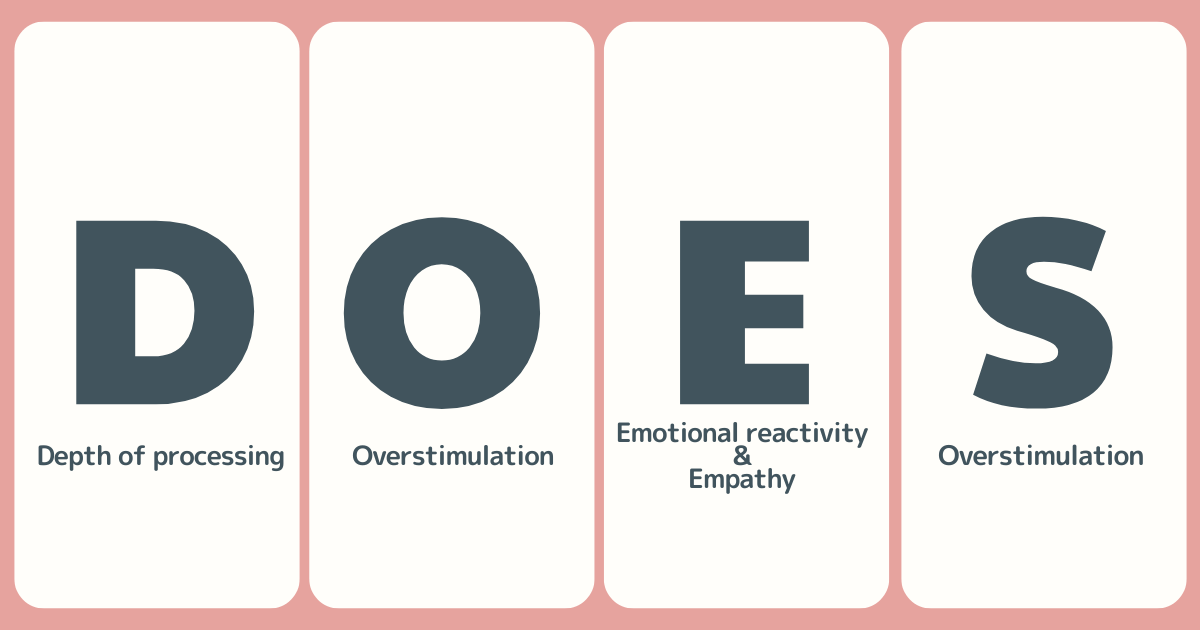

DOESとは?HSPの人が持つ典型的な4つの特徴

DOES(ダズ)とは、HSPの人が持つ典型的な4つの特徴を表す頭文字です。

- D:Depth of processing(深く処理する)…物事をじっくり考え、情報を深く掘り下げる特徴。

- O:Overstimulation(刺激に敏感で疲れやすい)…音や光、人混みなどの刺激を強く受けやすい特徴。

- E:Emotional reactivity and empathy(感情反応・共感力が強い)…感情の振れ幅が大きく、人の気持ちに強く共感しやすい特徴。

- S:Sensitivity to subtleties(ささいな刺激に気づく)…小さな変化や違和感を鋭くキャッチする特徴。

HSPを提唱した心理学者エレイン・N・アーロン博士は「この4つすべてに当てはまる人がHSPである」と定義しています。

つまり「ちょっと神経質な人」や「感受性が強い人」といった一面的なイメージではなく、複合的な特徴を持つのがHSPの本質なのです!

なのでDOESを理解することで「なぜ私はこんなに疲れやすいのか」「どうして人のことばかり気になるのか」といったモヤモヤに、はっきりとした理由を見つけることができます!

ここからは、更に1つずつ深掘りしていきましょう。

HSP DOESのD:Depth of processing(深く処理する)

HSPの大きな特徴の1つが、物事を深く処理する力です。

これは「一度見聞きした情報を、頭の中でじっくりと分析・解釈し続ける」という性質のことで、普通の人が“さらっと流して忘れる”ような出来事も、HSPは心の中で何度も繰り返し再生して考え込んでしまうのです。

例えば、会議での自分の発言をあとから振り返り「言い方がきつかったかな?」「もっといい表現があったのでは…」と夜眠れなくなることや、友人にかけた何気ない一言に対して「嫌な思いをさせたかもしれない」と必要以上に気にしてしまうことも。

こうした深い思考のクセは、HSPの人にとって“あるある”ではないでしょうか( ̄ー ̄)

この「深さ」が裏目に出ると、ネガティブな思考のループにはまりやすくなります。過去の失敗を繰り返し思い出して落ち込んだり、まだ起きてもいない未来のことを心配して不安をふくらませたり…。HSPが「生きづらさ」を感じやすい背景には、この深い処理の特性が大きく関係しているのです。

でも大丈夫!ちゃんとこの物事を深く処理する力を味方につけたら、実は大きな強みなります。

- 情報を多角的に捉えることができる

- だから、物事の本質に気づきやすい

- だから、問題解決や創造的なアイデアにつながりやすい

だからHSPに向いてる仕事には、よく、研究者やアーティスト、カウンセラーなど「深い洞察が求められる仕事」が挙げられるんです。

物事を深く処理する力を味方につけ大きな強みにするヒント

- 思考を一度「外に出す」…頭の中でぐるぐる考えてしまうときは、紙に書き出すだけでも気持ちが整理されます。

- 完璧を目指さない習慣をつける…「100点じゃなくてもOK」「脱 完璧主義」と自分に許可を出すことで、考えすぎの負担を減らせます。

- 考えすぎを“長所”と再定義する…「私は深く考えられるからこそ、人の役に立てる」と意識すると、自分を肯定しやすくなります。

「深く処理する」という性質を、弱点ではなく、大きな武器にしていくことが大切です。

HSP DOESのO:Overstimulation(刺激に敏感で疲れやすい)

HSPの2つ目の特徴は、刺激にとても敏感で疲れやすいことです。

これは「外からの音・光・匂い・人の気配」などの刺激を、普通の人よりも強くキャッチしてしまう性質のことで、五感がアンテナのように研ぎ澄まされているので、少しの環境の変化や刺激にも影響を受けやすいのです。

例えば、飲み会やショッピングモールに行ったあと、「なんだかどっと疲れた…」とベッドに倒れ込むことはありませんか?例え楽しい時間だったとして、なんかぐったり…。これもHSPの“あるある”です。

この敏感さは、疲れやすいというデメリットがある反面、メリットもちゃんと存在します。

- 音楽や自然の風景など、美しいものを深く味わえる感性。

- 人の表情や空気感を敏感に感じ取り、思いやりを持って行動できる力。

これはまさに、HSPならではの特別な感受性なのです。

でも、繊細なアンテナを持っているがゆえに刺激過多に陥ると、心も体も一気にエネルギー切れを起こしてしまいます。HSPが「疲れやすい」と言われる理由は、まさにここにあります。

刺激に敏感な自分を守るヒント

- 静かな時間を意識してつくる…人混みや騒音で疲れたら、ひとりで過ごす時間を必ず挟むようにしましょう。

- 刺激を和らげるツールを使う…人混みを極力避ける移動手段や時間帯で動く、イヤホンで音を遮断する、サングラスで光を和らげる、好きなアロマで落ち着くなど工夫を。

- 「疲れやすさは私のせいじゃない」と理解する…疲れるのは“気合が足りない”“体力がない”とあなたのせいではなく、敏感なアンテナを持っているから。まずはその事実を受け入れる。

「刺激に敏感」という特性も、弱さではなく大切な感受性のひとつ!無理に人と同じペースで頑張ろうとせず、自分なりのリズムを大切にすれば、この特徴もあなたを輝かせる力になります。

HSP DOESのE:Emotional reactivity and empathy(感情反応・共感力が強い)

HSPの3つ目の特徴は、感情の反応が強く、人の気持ちに共感しやすいことです。

悲しいニュースを見て心を痛めたり、友達の悩みを聞いて自分まで落ち込んだり怒ったりしまったり…。HSPは他人の感情をまるで自分のことのように感じ取ってしまう力を持っています。凄く苦しいですよね。

ちゃんとこの感情の反応が強く、人の気持ちに共感しやすいことも味方につけたら、とっても大きな強みなります。

- 相手の気持ちに寄り添える

- 共感力があるからこそ、人の痛みを理解し、優しさや思いやりを持って接することができる

カウンセリングや介護、教育など「人と関わる仕事」でHSPが活躍できる理由もここにあります。

一方で、共感力が強すぎると「人の感情を背負い込みすぎる」というデメリットも。友達の愚痴を聞いたあと、自分まで疲れてしまったり…。他人の機嫌に左右されて気持ちが沈んでしまうことも少なくありません。

感情の敏感さを味方にするヒント

- 「これは相手の感情」と切り分ける…共感しつつも「これは私の気持ちじゃない」と意識して境界線を引きましょう。

- 心を満たす時間を意識してつくる…自然に触れたり、好きな音楽を聴いたり、自分の感情を整える時間を大切に。

- 共感力を強みとして認める…「私の優しさは人の役に立っている」と意識することで、感情の振れ幅も前向きにとらえやすくなります。

感情が豊かだからこそ、HSPは人の心を動かし、あたたかい関係を築ける存在になれるのです。

HSP DOESのS:Sensitivity to subtleties(ささいな刺激に気づく)

HSPの最後の特徴は、ちょっとした刺激や変化にもすぐに気づくことです。

人の表情のわずかな曇りや、声のトーンの変化、部屋の空気感…。HSPは細かなサインを敏感にキャッチします。LINEの既読スルーや返事の遅さで「嫌われた?不快にさせた?」と気にしてしまうのも、この感受性の高さゆえです。

凄く疲れてしまう特徴ですが、このちょっとした刺激や変化にもすぐに気づくことも味方につけると、とっても大きな強みなります。

- 気配りや洞察力につながる

- 相手が言葉にしなくても察して行動できる

これは人間関係において貴重な能力です。ただし、周りの反応に敏感すぎて「気にしすぎ」と言われたり、自分が疲れてしまうことも。小さな違和感をすべて真に受けてしまうと、エネルギーが消耗してしまいます。

繊細さを強みに変えるヒント

- 気づいたことすべてに反応しなくてOK… 「あ、気づいちゃったな」で終わらせる練習をしてみましょう。

- 自分軸を確認する習慣…すぐ反応するのではなく「私はどうしたい?」「本当に必要なこと?」と自分に問いかけて、優先順位を整理。

- 敏感さを誇りに思う…「私は人より細やかに気づける」とポジティブにとらえることで、自分の存在価値を感じやすくなります。

“気づきすぎる”という特性は、周りの人を支える力に変わる、HSPならではのギフトなのです。

DOESを理解するしてご自愛生活を送ろう

ここまで、HSPの特徴を4つの視点(DOES)から解説してきましたが、いかがでしたか?「まさに自分のことだ!」と感じた方も多いのではないでしょうか?DOESを理解するからこそ

- 病気ではなく“気質”だとわかる安心感

- 深い思考、豊かな感情、共感力、細やかな気づきなど、自分の強みを発見できる

- 特徴と原因がわかるからこそ対策できるセルフケアの方向性

が見えてきます。DOESは、繊細な自分を責めるためではなく、「どうすればもっと生きやすくなるか」を考えるための地図なのです。

小さな工夫の積み重ねが、あなたの毎日をやさしく変えていきます。HSPは“繊細さ”というギフトを持った存在。

DOESを理解し、自分を大切にするご自愛生活を送っていきましょう!